家族と過ごす時間を大切にするために、飯尾醸造へ。

―― まずは、飯尾醸造に入社する前の経歴を教えてください。

●和田

京都市内の大学に進学、作業所の指導員や介護士として働いたあとに、地元宮津に帰ってきました。

中学校の社会の先生として働き始めた頃、第一子が生まれました。

当時、休みの日も部活の指導などで忙しくて…。

子どもと関わる時間をつくるのが難しく、気づけば子どもが一歳を迎えていました。

これでいいのかと考えたときに「もっと家族との時間を作ったほうが、後悔しない人生を送れそうだな」と思い、転職することにしたんです。

その後ハローワークで飯尾醸造の求人を見つけ、残業が少なく、休みをしっかり確保できそうだったため応募しました。

―― ちなみに和田さんは、飯尾醸造のことは、子どもの頃に見たテレビを通して知っていたとのことです。

●和田

テレビで「ゆずぽん酢」が紹介され、地元企業が全国放送に出てるのを見て「すごいなぁ」と思っていました。

ただ入社するまではよく知らず、入社前に初めて飯尾醸造のホームページをしっかり見ました。

当時、ホームページにたしか「美味しくて、安全な最高のお酢」のようなコピーが書かれていたんですね。

2024年12月まで公開されていたホームページ。当時、和田さんはさらにこの前のホームページを見たそうです。

それを見て「すごく面白そうなことをやってるんだな」と。

いままで対人の仕事しかしていなかったのですが、ものづくりにも興味があり、やってみたいと思いました。

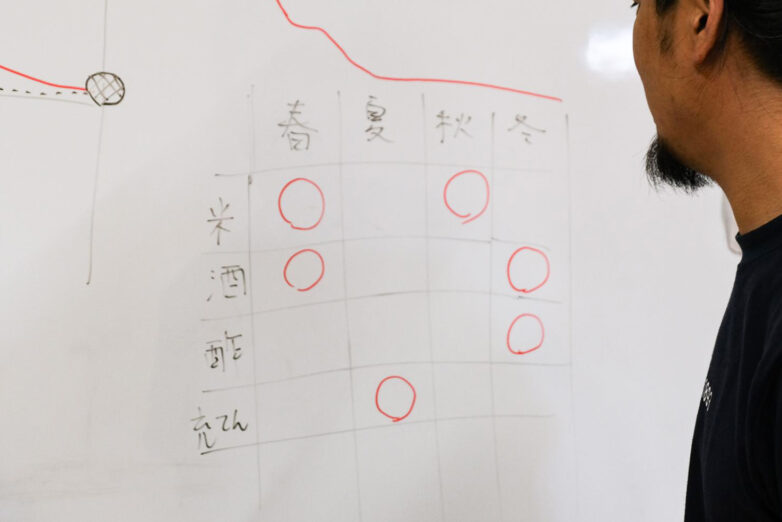

酢造りが一番忙しい季節は「○」

―― まずはお酢造りの1年間の流れを聞いてみました。「酢造りは夏が忙しいんですよね」という私に、「よく勘違いされやすいんですが・・・」と和田さんが表を書いてくれました。

●和田

米作りが忙しい時期は、春から秋。

酒造りは秋から春。

お酢の瓶詰めは、一番お酢がよく売れる夏が忙しいです。

たくさん出荷をすることから販売部も忙しくなります。

なので飯尾醸造の繁忙期は、夏なんですね。

それでは、酢造りはいつが忙しいと思いますか。

いつが一番発酵がよく進みそうですか。

―― やっぱり夏!だと思うんですが・・・

●和田

暑いし、良く発酵しそうですよね。

でも実際は、一番発酵がよく進むのは「冬」なんです。

タンク内には、お酢のもととなるお酒が入っています。

そのタンクの表面には、酢酸菌の膜「菌膜」が浮かび、アルコールを酢に変えます。

これを「静置発酵法」と呼び、飯尾醸造ではこの昔ながらの方法でお酢を造っています。

静置発酵中のタンク表面では、アルコールが酢酸に変わることで比重が重くなり、酢酸はタンクの下部に動きます。

一方で酢酸よりも比重の軽いアルコールは、タンクの上部に動きます。

このようにタンク内ではゆっくり、ゆっくり対流が起きているんですね。

そしてこの対流は、タンクの表面と下部の温度差によってスピードが変わります。

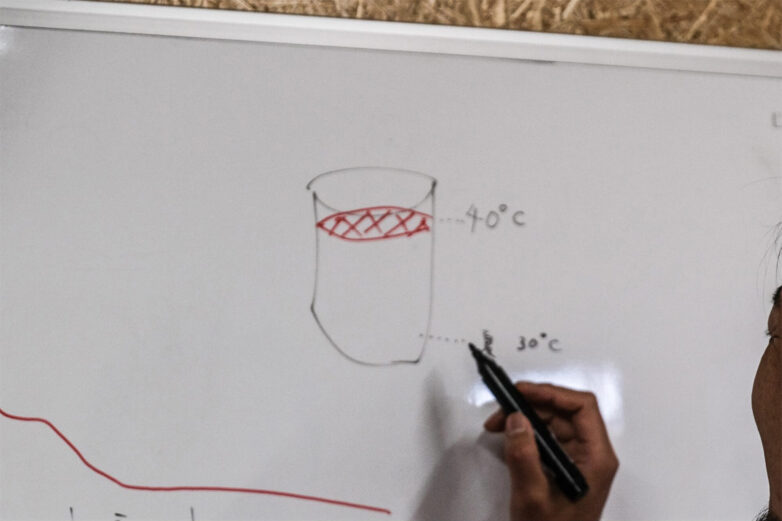

タンクの表面は、菌膜による発酵によって40℃くらいに保たれています。

一方でタンクの下部は、室温と同じくらいになります。

夏なら30℃、冬は10℃くらいです。

夏のタンクの状態。菌膜が浮かぶタンク上部は40℃、タンク下部は30℃くらいになります。

夏は、タンク上部と下部の温度差が小さいので、対流が起きにくいんです。

一方で、冬はタンク下部の温度が低いので、上下に対流が起きやすくなります。

なので、冬に発酵がもっとも進みやすいんですね。

ちなみに、冬は寒くて、体温の高い菌膜が風邪をひくことがあります。

それもあって冬は菌膜をよく見てあげる必要があり、一年で一番忙しくなるんです。

―― 恥ずかしながら知りませんでした…。とても勉強になりました。

●和田

ちなみに、いま取り組んでいる課題のひとつが、冬のピークを分散させること。

ピークをほかの時期にズラすことができれば、僕らも働きやすくなるからです。

飯尾醸造らしく、変化をし続ける

―― 和田さんは酢造りの職人として日々、発酵中のお酢の健康チェックや、熟成中のお酢の管理を行います。

それに加え、新しい試みや商品改良にも積極的に取り組んでいます。

この日は、和田さんが改良を進めている商品のテイスティング会が開かれていました。

例えば「紅芋酢(べにいもす)」という飲むお酢は、以前は発酵にかなり時間がかかっており、お客様に安定してお届けがしにくいという課題がありました。

しかし当時、伝統的な製法のまま発酵期間を短くするのは難しいと思われていました。

それでも和田さんは、発酵期間を短くすることに、あえてチャレンジします。

●和田

他のお酢が「米」を原料としているのに対し、紅芋酢は「紅芋(べにいも)」という穀物が原料です。

飯尾醸造では、紅芋酢を造るときも、「米」を原料とする他のお酢を造るときと同じ、米酢の菌膜を使います。

でも当時は、「芋が原料だから米酢の菌膜は付きにくいし、発酵期間もいまぐらい長くかかるだろう」と思われていました。

ただ僕はそこで諦めたくなくて、「絶対短くできるはずだ」と思っていたんです。

そうしたら先輩の相見(あいみ)さんも「やってみたら」と、一緒に試してくれました。

試行錯誤した結果、米酢の菌膜を使って良い状態で発酵を終えつつ、発酵期間をいままでの半分ほどに短くできました。

紅芋酢が入ったタンクに浮かぶ、元気な状態の菌膜。

―― 和田さんが新しい試みに取り組むときは、「それが飯尾醸造らしいか」を大切にしているそうです。

●和田

飯尾醸造は、時間をかけた自然な方法「静置発酵」でお酢を造ります。

強制的に発酵を進めたり、添加物を使ったりはしません。

むしろ「限られた原料を使って自然な製法で造る」という点が、飯尾醸造の、富士酢の強みです。

「美味しいこと」

「昔ながらの造り方をすること」

「造り手に無理をさせないこと」

商品の開発や改良に取り組むときは、この3つを大事に、飯尾醸造の美学にそって造ることを意識しています。

会社全体が、変化に寛容です。

とはいえ、業界内の流行を何でも取り入れるのは飯尾醸造らしくないと思っています。

それが「飯尾醸造らしい」造り方で、かつお客様にとって良いことなのであれば、取り入れるのはありだと思います。

変化した先で、お客様や蔵人を含め、関わる人みんながハッピーになるかどうかは大切にしていますね。

―― 飯尾醸造らしさを守って造られてきた富士酢について、造り手としてどんな点が素晴らしいと思われますか。

●和田

富士酢が一番素晴らしいと思うのは、たくさんのファンの方の思いと、それに応えようとする蔵人の思いが詰まっているところだと思います。

お客様からは、「安全であってほしい」「美味しくあってほしい」「昔ながらの方法で造ってほしい」など、富士酢にいろんな期待をお寄せいただきます。

それを、僕ら職人は富士酢という商品でカタチにします。

本社のお酢蔵にあるタンクの側面には、全国のファンの皆様からいただいたお声を掲示しています。

富士酢の味は、お客様と職人、両方の思いが重なって生まれています。

職人がお客様の気持ちに答えようとするところに、きらりと光る「素晴らしさ」があるんじゃないでしょうか。

菌膜に対しても人に対しても「誠実」に。

-- 続いて、日々の仕事において大事にしていることを聞いてみました。

●和田

蔵人として大事なことが、相手を思いやる力をもつ「誠実さ」。

「誠実さ」ってどういうことかというと、「相手のことをしっかり考えてあげられる力」だと思うんです。

僕ら酢造りは、お酢の発酵を進めてくれる「菌膜ちゃん」と、一緒に働く「人」を相手にしています。

まず「菌膜ちゃん」に対して誠実であるとは、菌膜ちゃんの様子を常に気にかけてまずはSOSに気づき、そのSOSを放っておかずに助けてあげるということです。

菌膜ちゃんは風邪をひいて体調を崩すと、うまく発酵できずに普段と違う香りを出したり、温度が下がったり、最後には見た目がボロボロになったりします。

そういったSOSを無視したり、「体調が悪いかも」とアンテナを張れないと、お酢がダメになってしまいます。

-- 菌膜が出すSOSの香りは、働くなかでわかるようになったのでしょうか。

●和田

師匠の相見さんと一緒に何度もタンクを覗くなかで「この香りは良くないかも」とわかってきました。

もともと鼻が効くほうなんですが、そうであったとしても、菌膜ちゃんがSOSを出しているときの香りを知らなければ、SOSに気づけません。

さらにその香りを知ったうえで、菌膜ちゃんのSOSに気づき、そのSOSを放置せずに助けてあげる「誠実さ」が、お酢造りには欠かせません。

-- もうひとりの相手、一緒に働く「人」に対して誠実であるということは、具体的にどういうことでしょうか。

●和田

富士酢が出来上がるまで、米、酒、酢、濾過調合、瓶詰め・・とバトンがつながっていきます。

酢造りを担う僕たちは、酒蔵からお酒を受け取り、お酢に変えて、濾過調合のチームに渡します。

前後のチームと密接につながっているので、同じ場所で作業することもあります。

次のチームの作業を理解していれば、「明日は濾過調合のメンバーがこの場所を使うから、僕たちは今日作業を済ませておこう」と考えられます。

周りの人のことも考えて仕事ができると、自分だけでなく前後のチームもスムーズに仕事ができます。

菌膜を気にかけながら、休むときはしっかり休む

―― 続いて、和田さんの普段の働き方について聞いてみました。

●和田

基本的に月〜金曜日の朝8時から17時まで勤務しています。

まず出社したら、20本くらいのタンクの発酵状態を確認します。

そのあと、熟成中のお酢をタンク間で移動させる作業に取りかかります。

ちなみにお酢をタンク間で移動させるのは、お酢内の浮遊物や「澱(おり/酢酸菌が死んだもの)」を取り除くためです。

また、ワインのデキャンタージュ(※)のように、空気を含ませてまろやかにする目的もあります。

この作業は、お酢を仕込んでいる年中行います。

(※デキャンタージュ=抜栓後のワインをデキャンタというガラス容器に移し、澱を取り除いたり香りを引き立たせたりする作業)

―― 土日などお休みの日にも、菌膜の様子を見に行くことがあるそうですね。

お酢を見ることが出来るのは、僕か(師匠の)相見さんだけ。

特に冬は、気温が低くて菌膜ちゃんが風邪をひきやすいんですよ。

ほっとけないんですよね。

なのでお盆や正月も、相見さんと交代で見に行きます。

でも、今後もずっと同じやり方が必要というわけではありません。

新しく入社される方が、長期休み中に様子を見に行かなくても発酵を管理できる方法を見つけられたら、ぜひその方法で進めたいです。

―― 飯尾醸造の中長期の目標に「今日よりも明日、明日よりも明後日、より働きやすい環境をつくる。」があります。

製造の現場では、この5年ほどで働き方の見直しが進んでいます。

例えば、以前、酒造りに関わる蔵人は、冬から春まで2か月間泊まり込みで働いていました。

しかし必要な機材を入れたり人員を増やしたりすることで、いまは泊まり込みをせずに酒造りができる環境が整っています。

―― ちなみに、和田さんはどんな時に有給休暇を取っているのでしょうか。

●和田

酢造りの状況を見て、「今日は休んでも大丈夫だな」と判断した日に休みます。

僕、2年に1回は家のベランダのデッキのペンキ塗りがしたいんですよ。

家に子どもがいない日に休んで、思いっきり作業します。

子どもの行事がある日は、他の蔵人が代わりに出勤して、休ませてくれたりします。

―― 製造部の蔵人の休み方は様々です。

例えば酒の仕込み期間に多めに出社する酒蔵の蔵人のなかには、仕込みが終わった春以降に代休をまとめて取り、旅行に行ったり帰省したりするメンバーも。

逆に、仕込み以外の期間は酒造りの研究に充てるために、飛び飛びで休みを取るメンバーもいます。

担当部署や関わる業務内容によって、働き方が異なります。

入社後にどれだけ目の前の仕事に熱意を持って取り組むかが大切

―― ところで入社するときに、「老舗企業」や「酢造り」と聞いて厳しそうなイメージはなかったのでしょうか。

●和田

製造の仕事の経験がなかったので、最初はコワイ職人集団をイメージしていました。

でも、いわゆる変な圧やプレッシャーをかけられるとか、そういう厳しさはありませんでした。

もちろん、造り手として、手を抜かずに造るという品質を守るための厳しさはあります。

僕の師匠の相見(あいみ)さんは、「見て覚えろ」といわず、常に伴走してくれます。

後継者の僕に対して、愛情をもって接してくれます。

そして菌膜に対しても愛情があります。

そんな「ミスター誠実」な相見さんを見ていたら、僕も誠実でないとあかんと思うようになりました。

―― ちなみに相見さんは、飯尾醸造に入社して今年で41年を迎えた大ベテラン蔵人。

いまの五代目社長が小学生のときに、キャッチボールの相手をしていたそうです。

カメラを向けると「僕を写すと変な霊が出てきますよ…」とサッと隠れるお茶目な相見さん

―― 現在、飯尾醸造では、和田さんの後継者として、次世代の酢造りを担ってくださる方を募集しています。

和田さんにどんな方と働きたいかを聞いたところ、「好奇心がある方」とのこと。

●和田

第一に誠実な人。

あとは「好奇心」をもって、目の前の仕事に熱心に取り組める方と働きたいです。

飯尾醸造をもともと知っていたかどうかや、いままでの実績や志望動機はあまり気にしません。

いま、全社で少しずつ代替わりが進んでいます。

酢造りは、相見さんの仕事を僕が引き継いだところ。

次に酢造りとして入社していただく方には、僕の後継者として、僕以上に酢造りに長けてもらう必要があります。

ぜひ「和田さん、そのやり方よりもこっちのやり方のほうが、もっとみんなが喜ぶでしょ」という提案をしてもらいたい。

そのためには、「色々やってみたい!」と好奇心をもって、入社後にどれだけ目の前の仕事に熱意を持って取り組むかが大事だと思います。

逆に僕は、超えられんくらい(超えられないくらい)のでかい師匠になれるように頑張らなあかんと思っています。

―― 最後に、和田さんがこれから頑張りたいと思われていることを、聞いてみました。

●和田

お酢そのものを造ってるという意味で、酢造りは会社の要です。

なので、富士酢の品質をもっと高めていきたい。

お客さんの期待に応えるだけでなく、期待を上回って「サプラ~イズ!!」みたいなこともやりたい。

ただし、何をするにしても「誠実に、飯尾醸造らしくあること」は、これからも大切にしていきたいです。

週末、我が家ではいつも子どもたちと一緒に餃子を作ります。

大小様々な餃子を、子どもたちは「ゆずぽん酢」で、僕と妻は「しゃぶしゃぶに夢中」で食べます。

家族が「うちのとうちゃんは富士酢造ってるんやで、すごいやろ」と胸を張れるような酢造りをしていきたいです。

次世代の酢造りを担う方を募集しています

現在、飯尾醸造では酢造りまたは酒造りを担ってくださる次世代の人財を募集しています。

酢造りチームの配属の場合は、今回お話を聞いてきた和田さんと二人三脚でお酢造りを担っていただきます。

ものづくりや食品の製造に関わるのが初めてで、経験がないし・・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、家族や友人に胸を張っておすすめできる商品づくりに関わりたい。

そして目の前の仕事にしっかり取り組みたい。

そんな方は、弊社の考え方と合っているかもしれません。

ぜひ以下の「採用情報」ページ内にあるメールアドレス宛に、お気軽にご連絡ください。

まずは富士酢について詳しく知りたいという方は蔵見学にご参加いただくのもオススメです。

蔵見学の詳細は、以下のページからご覧ください。

(2025年07月31日公開)